扫描关注 安博APP官网下载地址

深耕汽车产业链上下游场景 非夕科技助力解决自动化难题

时间: 2023-12-25 16:01:23 | 作者: 解决方案近年来,随着新能源汽车的崛起和汽车智能化的加快速度进行发展,慢慢的变多的车企开始加速技术创新和转型升级。顺应这一趋势,非夕科技以,详细展现创新的自适应机器人技术怎么样转化为实际生产力,为出行生态内的用户带来深远价值。

焊接是汽车制造常用的一种工艺,焊接后的零件表面大多会有不同程度的缺陷,如焊接飞溅、焊点、焊缝等,对后续的装配、涂装等工序均有较大影响。本案例中的客户是一家头部新能源车企,正在积极拓展汽车产线,目前主要由人工使用电动工具处理焊后缺陷,在产品良率、效率、成本控制等方面都面临着挑战。

基于先进的工业级力控,非夕为客户打造了高负载自适应机器人Rizon 10加装电动打磨工具的车身飞溅打磨方案。该方案凭借机器人的高响应底层力控技术实现复杂曲面的自适应贴合,弥补轨迹或工件精度误差,保证打磨质量。

自适应机器人焊点打磨方案无需视觉辅助,能够依靠力控探高确认基材位置及打磨量,将凸起焊点打磨至与基材齐平。

✦ 自适应机器人高精度稳定主动力控、自适应曲面贴合的核心技术能力,使其在打磨抛光应用上具备强大的通用性,并保证优越的工艺质量。

✦ 基于创新研发能力和对打磨工艺的深度研究,非夕将复杂的打磨工艺封装成多个简易的元操作Primitives,降低使用门槛。

无需额外浮动磨头及力控系统,设备损耗及低运维成本更低,单车工艺成本低于人工。

Flexiv Elements 的图形化编程界面搭配打磨工艺软件包,易操作、部署快,10-15天就可以完成工艺调试部署。

在汽车玻璃组装中,底涂是常见的预处理工艺,用于提高后续胶粘剂与基材的粘接强度。底涂溶剂有一定毒性,易给一直处在该工作环境下的人体带来健康损害;同时人工底涂作业存在轨迹可能不稳定、一致性不佳等问题,因此客户对柔性自动化方案的需求十分迫切。

非夕为客户打造的汽车玻璃底涂解决方案具备较高的柔性,成果良率高、部署便捷,有效解决了底涂岗位劳动力流动性大、招工难等痛点,帮助客户推进整体自动化变革。

✦ 自适应机器人Rizon 4末端力感知精度达0.1N,结合1kHz的高响应控制频率,可确保作业过程中恒定的接触压力。

✦ 基于先进的主动力控策略,机器人末端实时贴合工件表面,对工件复杂曲率及位置误差有较高容忍度。

稳定涂抹不一样的形状和曲面的工件,可轻松应对位置误差,保证底涂轨迹连续完整,中心线位置误差符合标准要求,良率可达99%及以上。

该方案无需大量的非标工具投入,可自适应不一样形状和尺寸的曲面工件,包括但不限于三角窗玻璃、前后风挡玻璃、汽车车架等,产品换型换线效率高,帮助客户降低总体拥有成本。

现场部署可直接通过拖拽示教生成轨迹,搭配图形化编程系统 Flexiv Elements 及内置的工艺软件包,可在一周内快速完成部署调试。

自适应机器人Rizon 4已获得CE、ETL双安全认证,可灵活部署在人工配合环境或全自动产线 自适应机器人汽车转向柱力学标定

使用霍尔传感器的新型汽车转向柱(包括雨刮控制管理系统)一定要通过对拨杆系统来进行校准,从而确保挡杆的使用体验一致性。校准的方式是,用外部设备基于档杆应力将档杆机械位置与霍尔传感器的感应信号进行位置映射,完成力觉标定。

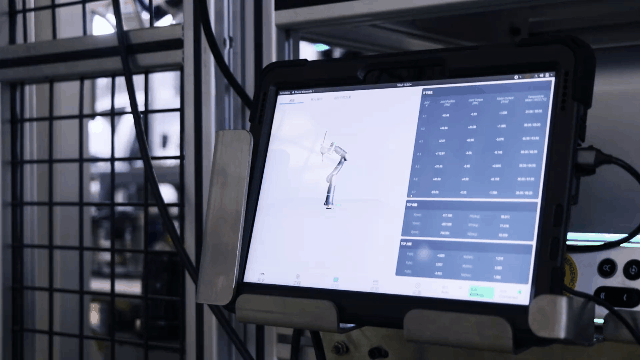

基于自适应机器人Rizon 4s及开发工具包RDK,非夕打造了Flexiv转向柱手柄标定系统,在机器人进行高精度轨迹运动的同时,实时记录机器人末端位置及机器人末端外力数据,并将产品数据通过SPI 进行数据同步,储存为文件。该方案不但可以确保全过程实时控制,同时也能够直接进行检测、数据管理等事项。

✦ 高性能的机器人控制管理系统结合精准可靠的力/力矩传感器,确保高频、高精度的数据采集。

0.03N的六维力感知精度搭配1kHz响应频率,可实现高实时、高精度、多维力测量、复杂轨迹连续力测量等复杂力学测试。

支持图形化编程和拖拽示教的机器人交互方式,部署、换型、调试更高效,可便捷扩展至其他力学测量应用。

柔性电路板(FPC)自动化装配一直是行业难点之一。由于FPC自身柔软易形变,基于位置精度的传统工业机器人解决方案很难完成控制闭环,因此大多数FPC装配工作仍由人工完成。然而,人工装配不可控因素多,装配质量很难保证。非夕打造基于自适应机器人的FPC插装自动化方案,实现了该工艺自动化从0到1的突破。

✦ 高精度力感知能力结合1kHz实时整机响应频率,保证了稳定、高良率的插装效果。

在视觉伺服技术的协助下,实时监控夹持及插装过程中的力位表现并做调整,减少对FPC和插座的损伤。

通过视觉力觉复合引导模式,机器人可自适应更多样的来料状态,提升装配成功率及整体节拍。

基于机器人自身的力控性能,通过方案优化,可柔性适配更多种类的FPC及插装工艺。

新能源汽车的动力电池上盖一般为金属或复合材料,尺寸大、材质轻,在搬运和装配过程中易发生形变。同时由于上盖锁附通孔较多(60-80个),孔位加工精度很难保证,传统装配方案较难解决上盖通孔与下螺孔出现的毫米级位置误差。因此,业内的上盖安装紧固主要是依靠人工完成,存在工作强度大、NG率高、质量不可控等问题。

非夕独创主从协作的悬浮力控搜孔安装技术,采用两立运动控制的机械臂,以仿人化操作进行上盖安装对孔。之后,由另外两台机械臂完成后道拧紧工序,实现装配流程全自动化。

✦ 非夕独创的双臂协作悬浮搜孔技术结合了高响应、高精度的力位复合控制及柔顺控制技术,由主臂进行主动搜孔,从臂保持定向的柔顺跟随,完成多方位的销孔对位,装配对位精度可达0.4-0.6mm。

采用仿人化力控及柔顺控制技术,自适应位置和姿态误差,降低NG率,良率可达99%。

自适应机器人优秀的人机交互和快速部署特性使其能轻松实现相似任务自适应,兼容更多类型产品。

随着电动汽车行业的快速地发展,充电场景下的充电桩利用效率低、停车场空间利用率低下、车主时间分配受限等问题非常关注。由此,新能源汽车的创新自动化充电服务需求愈发明显。

✦ 自适应机器人具备七自由度和全身力控能力,可实现高度柔顺的仿人控制策略。

基于高精度力控和机器人本质的安全性,可确保充电过程中人员、车身以及充电装置的安全。

基于多种力控策略及柔顺控制的仿人化插拔动作,确保插拔过程的柔顺、稳定,避免因姿态、位置、轨迹精度等原因出现充电口的损伤或损耗。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。